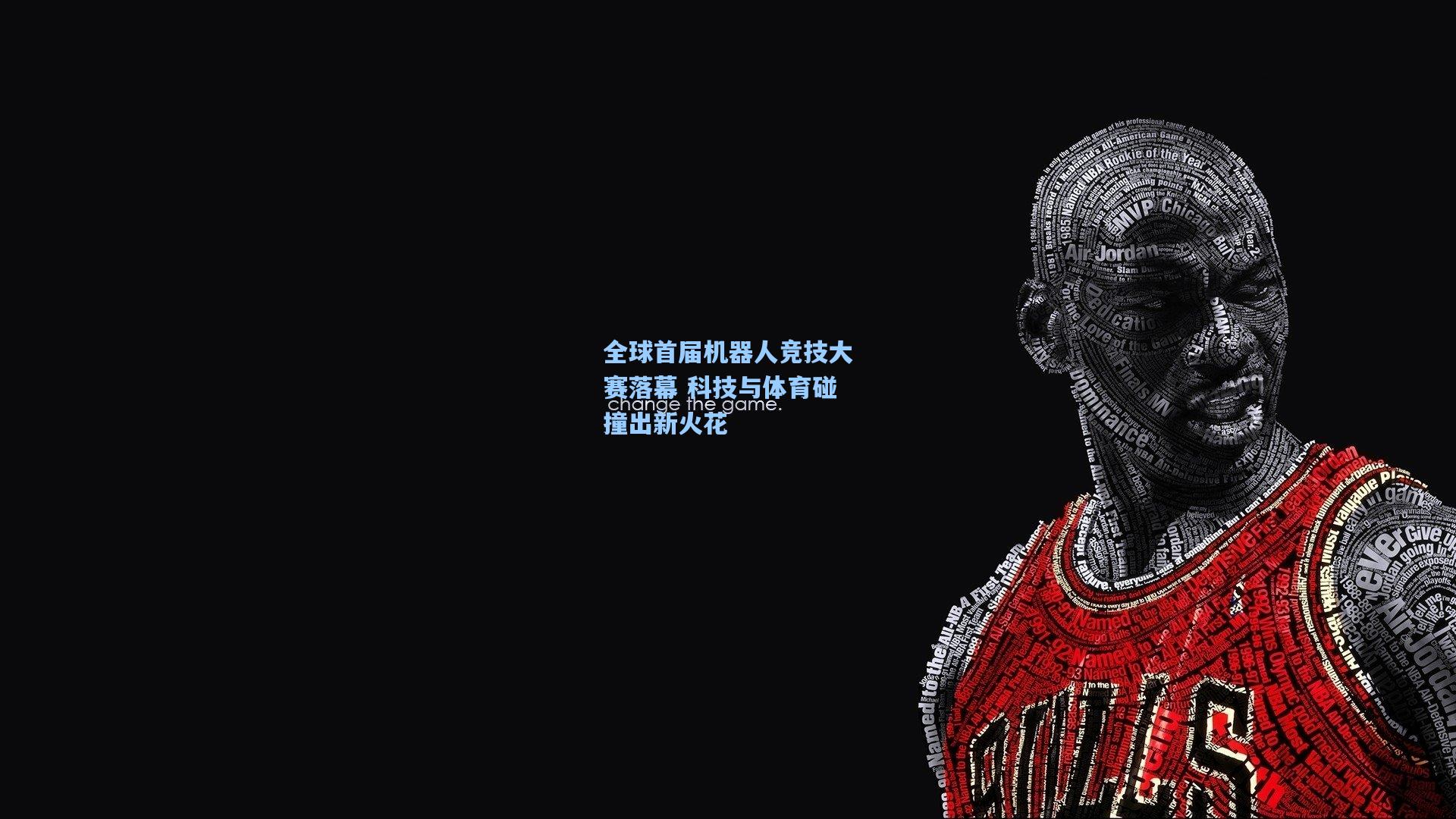

在科技与体育的爱游戏入口跨界融合中,一场前所未有的赛事吸引了全球目光,首届“全球机器人竞技大赛”在东京国际展览中心圆满落幕,来自32个国家和地区的156支队伍,带着他爱游戏app下载们精心设计的竞技机器人同台角逐,为观众呈现了一场充满未来感的体育盛宴。

赛事背景:机器人运动的崛起

近年来,随着人工智能和机器人技术的飞速发展,机器人竞赛逐渐从实验室走向大众视野,与传统体育赛事不同,机器人竞技不仅考验团队的技术实力,更强调创新、协作与策略,本次大赛由国际机器人运动联盟(IRSF)主办,旨在推动机器人技术与体育竞技的深度融合,探索未来体育的新形态。

比赛项目:速度、力量与智慧的较量

本届大赛共设三个主竞赛项目:机器人短跑竞速、机器人举重对抗和机器人障碍挑战赛,每个项目都对机器人的设计、编程和操控提出了极高要求。

-

机器人短跑竞速

在100米直线赛道上,机器人需要在无人操控的情况下自主完成加速、平衡和冲刺,来自德国的“闪电行者”以9.87秒的成绩夺冠,这一速度甚至接近人类短跑运动员的纪录,引发全场惊叹。 -

机器人举重对抗

这项比赛模拟举重运动,机器人需在规定时间内举起不同重量的杠铃,日本团队“钢铁武士”凭借其独特的液压驱动系统,成功举起500公斤的杠铃,刷新了机器人力量的极限。 -

机器人障碍挑战赛

这是最具观赏性的项目,机器人需要在复杂赛道上完成爬坡、跨越障碍、精准投篮等任务,美国团队“智能先锋”凭借灵活的机械臂和AI路径规划能力,以压倒性优势夺得冠军。

科技亮点:AI与仿生学的完美结合

本次大赛的参赛机器人展现了最前沿的科技应用,许多团队采用仿生学设计,模仿人类或动物的运动方式提升效率,中国团队的“猎豹仿生机器人”在短跑项目中表现出色,其弹性关节设计大幅提升了奔跑速度。

人工智能的深度应用也成为比赛的关键,不少机器人搭载了强化学习算法,能够在比赛中实时调整策略,荷兰团队的“智慧斗士”甚至在举重比赛中通过AI分析对手表现,动态优化自身发力模式,最终斩获银牌。

体育精神的延伸:团队协作与公平竞争

尽管机器人是赛场上的主角,但背后的工程师和程序员同样是英雄,每支队伍由跨学科人才组成,涵盖机械工程、软件编程、运动科学等领域,大赛组委会主席田中健一表示:“这场比赛不仅是技术的比拼,更是团队协作精神的体现。”

为确保公平,赛事采用了严格的规则和检测机制,所有机器人在赛前需通过技术审查,确保无违规设计,比赛中,裁判组由资深工程师和体育专家共同组成,既关注成绩,也重视创新与安全性。

观众反响:未来体育的新想象

现场观众对这场科技与体育的融合表现出极大热情,来自法国的观众玛丽表示:“这就像在看科幻电影,但它是真实的!”许多青少年观众更是被激发了对工程与体育的兴趣。

赛事还通过全球直播吸引了超过2000万在线观众,社交媒体上,#机器人竞技大赛#话题讨论量突破50万,不少网友呼吁将机器人竞赛纳入奥运会表演项目。

行业影响:体育科技的商业化前景

本次大赛的成功举办,也为体育科技产业带来了新的商业机遇,多家科技公司表示,将加大对运动机器人的研发投入,赞助商之一的某国际运动品牌甚至宣布,计划推出面向消费者的竞技机器人产品线。

业内专家认为,机器人竞赛可能成为未来体育产业的重要分支,它不仅拓展了传统体育的边界,还可能催生新的职业联赛和商业模式。

展望未来:机器人运动的下一站

随着首届大赛的成功,IRSF已宣布下一届赛事将于2025年在柏林举行,并计划增设更多项目,如机器人足球、机器人格斗等,联盟秘书长艾琳娜·科瓦列夫斯卡娅表示:“我们希望机器人竞技能像传统体育一样,成为连接全球的桥梁。”

这场赛事不仅展现了科技的无限可能,也为体育的未来描绘了一幅充满希望的蓝图,当机器人在赛场上奔跑、举重、跨越障碍时,人类正以另一种方式延续着对更快、更高、更强的追求。